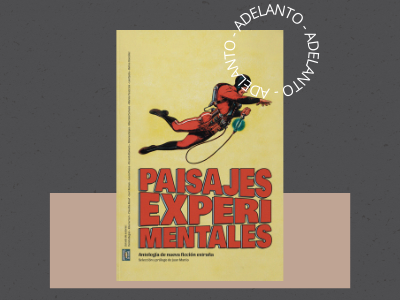

Paisajes experimentales - Antología - ADELANTO

"Paisajes experimentales: antología de nueva ficción extraña" reune once relatos de autores y autoras argentinos que forman parte de la nueva "ficción extraña". Como adelanto, presentamos "Huesos" de Marcelo Carnero, uno de los cuentos de este libro editado por Indómita Luz, ya en preventa y a punto de llegar a las librerías

"...lo que podemos pensar como New Weird es no sólo la confluencia de géneros pulp, sino también la reunión de imaginarios desaforados con técnicas literarias experimentales. Algo similar a lo que pasó en el cine en los años 70 cuando grandes directores como Werner Herzog, Roman Polanski o Stanley Kubrick hicieron usos espurios –y extraordinarios- del terror, la ciencia ficción y el noir". Dice Juan Mattio en el prólogo de esta antología de la que hoy les acercamos este cuento de Marcelo Carnero.

En el 2004 me diagnosticaron dos hernias de disco, pero los médicos decidieron que solo me podían operar una: lumbar, entre la cuarta y quinta vértebra.

Fue como si el diagnóstico hubiera cortado esa época a la mitad, o hubiera puesto una frontera entre el que había sido y el que me preparaba para ser.

En ese tiempo acuoso, empecé a ir de un hospital a otro para hacerme el pre-quirúrgico. Hasta que una mañana de septiembre me llamaron para confirmarme que tenía una cama asignada, que fuera al hospital, que me operarían en 72hs.

Había pasado meses esperando y sentía que el cuerpo se me había deteriorado, pero lo cierto era que tenía una depresión por no poder moverme por el dolor.

Es difícil tener veintiséis años y sentir que alguien te envolvió las terminales nerviosas con alambre.

El día de la internación estaba solo. Me levanté del sillón como pude, fui hasta el botiquín del baño, agarré el blister de ketorolac y tomé varias pastillas. Esperé a que me hicieran efecto. Saqué el bolso del placard y caminando a un paso por hora, fui a esperar el colectivo.

Dormí todo el viaje por el efecto de los calmantes.

El primer día en el hospital fue tranquilo. Me hicieron estudios, leí, charlé con las enfermeras, comí. No podía ver televisión porque funcionaba con monedas y yo no tenía ni una.

Por las noches pasaba un hombre que estaba internado hacía mucho tiempo. Le decían Huesos y era una especie de leyenda entre la población hospitalaria.

Los médicos comentaban que ya estaba curado, que se tenía que ir, pero él decía que la rodilla por la que había sido operado, todavía le dolía.

Caminaba arrastrando la pierna y yo podía saber a qué distancia se encontraba de la habitación que me había tocado, por el chillido que hacía la suela de su zapato contra el piso encerado.

La primera noche que estuve ahí se presentó con todos los detalles del caso, pero cuando entendió que no tenía intenciones de discutirle la veracidad de su drama, se relajó.

Terminó reconociendo que era cierto, que al principio había mentido un poco, pero que después, suponía él que por el esfuerzo que había tenido que hacer para caminar torcido cuando su pierna ya estaba curada, se le había lastimado otra vez. Y que por ese mismo esfuerzo, también se le había lesionado la cadera.

La enfermera dijo que lo que no quería ese hombre era irse del hospital, porque ahí tenía casa y comida. Y lo cierto era que también hacía pequeños negocios con los parientes que iban o venían, que muchas veces no podían quedarse a cuidar a sus enfermos y confiaban en él para que lo hiciera a cambio de dinero, o de comida; o simplemente a cambio de un rato de que lo escucharan contar los males que lo aquejaban. Y que afuera, concluyó la enfermera mientras me cambiaba el suero, Huesos no tenía nada ni a nadie.

Por las noches, pasaba por las habitaciones con una percha desarmada, doblada en la punta, y cuando nadie lo veía, con mucho trabajo, arrastraba una silla, se subía a meter una y otra vez el alambre por la ranura que el televisor tenía para las monedas, hasta que lograba sacarle una hora de programación gratuita.

Los enfermos, los internados de aquel hospital, lo amaban.

Una de las noches entró a mi habitación y cuando estaba por subirse a la silla con el alambre, escuchó los gemidos de la habitación de al lado.

Se sentó en mi cama con los ojos un poco idos, como si algo de ese lamento lo llamara.

-Lo trajeron hoy- dije señalando la oscuridad de la que solo nos separaba una tela fantasmal.

-Sí- respondió- me contaron algo en la guardia.

Lo que se sabía era que el hombre había estado en un corte en el Puente Pueyrredón, que la policía había reprimido y que en medio de las corridas, el tipo se había caído del puente al asfalto.

-Se cayó o lo tiraron- concluyó Huesos mirándome de reojo.

Esa noche nos quedamos conversando, iluminados por la luz lechosa y blanquísima de la sala que nos marcaba las voces como si fuera una punta de hielo.

Entonces, en un momento, Huesos descubrió que yo tenía libros en mi mesa de luz y me preguntó si me daban ganas de conocer a alguien.

Alguien a quien me iba interesar conocer, insistió.

Yo dudé un poco, porque levantarme de la cama en el estado en el que me encontraba, era toda una situación; pero como el efecto de los calmantes que me suministraban por vena era más fuerte que las pastillas que tomaba hacía meses, me sentía mucho mejor. Y por otra parte, desvelado por la impresión que me causaba el concierto de gemidos de ese más allá que se había instalado en la habitación de al lado, intuí que no iba a poder dormirme muy rápido.

Acepté el convite y una vez que Huesos me ayudó a levantarme de la cama, me puse la bata que me habían dado y salimos los dos por el pasillo.

Imagino que habernos visto doblados, cada uno arrastrando su cuerpo por aquella mole de concreto, debe haber sido un espectáculo. Sobre todo haberme visto a mí, que iba con una mano apoyada en el hombro de Huesos y con la otra llevaba el portasueros, como si fuera la mala representación hospitalaria de una imagen litúrgica.

La persona que veríamos, me dijo Huesos mientras esperábamos el primer ascensor, estaba en otra área del hospital, así que íbamos a tener que bajar por el ascensor, cruzar los jardines y caminar hasta allí.

-Hay que tener un poco de cuidado- agregó- de noche andan unos perros que atacan a la gente.

Descendimos en silencio. Yo pensaba de qué manera íbamos a defendernos si los perros aparecían, si apenas podíamos sostenernos parados. Huesos sonreía y para calmarme, decía que lo de los perros había sido una broma. Aunque no sonaba muy convincente que mientras lo dijera fuera levantando piedras.

-Como todo en la vida- comentó cambiando de tema- parece lejos pero es cerca. Ya vas a ver- concluyó.

Recuerdo la felicidad que sentí cuando salimos y el olor de los jardines del hospital se mezcló con la brisa de septiembre, con el susurro de los grillos que afinaban su oro en los yuyales y la bocina de los trenes de carga que se escuchaban a lo lejos.

Cuando llegamos al otro cuerpo del hospital, la escenografía cambiaba. Parecía un área un poco menos cuidada que la parte en la que nosotros estábamos internados.

En el aire había un olor rancio, como si hubieran metido todos los antibióticos en una olla y los hubieran puesto a hervir.

Pasamos dos pasillos interminables en los que no nos cruzamos con nadie.

Llegamos a un mostrador en el que había una enfermera y un tipo de seguridad.

-Hola- dijo la mujer al ver a Huesos.

Él sonrió y le devolvió el saludo.

-¿Venís a ver a la nena?

-¿Se puede?

-Un ratito nada más.

Avanzamos por el pasillo. La temperatura parecía más baja. Llegamos a una habitación particular. Huesos abrió la puerta y pude ver la silueta de una mujer que tenía el cuerpo de una nena. O a una nena que tenía el cuerpo de una vieja. O al arco entero de edades posibles todas juntas en un cuerpo. Parecía dormida.

Huesos dio dos pasos tratando de levantar todo lo que podía la pierna lastimada para que las suelas no chillaran contra el piso.

-No hace falta- dijo una voz desde la penumbra.

Entonces, Huesos, se adelantó.

-Vine con un amigo-dijo.

-Ya sé.

La mujer, o lo que fuera que estaba ahí, se incorporó y subió apenas el dimer de la lámpara que había en la cabecera de su cama. Yo pude vislumbrar sus rasgos a tras luz y mientras escribo esto, vuelve a temblarme el cuerpo como me tembló en aquel momento.

Nos sentamos en el borde de su cama y a partir de acá no sé muy bien lo que recuerdo o lo que quiero recordar. Solo puedo decir que la mujer se puso a hablar y que hablaba como si fuera lo único que hubiera venido a hacer al mundo. Como si una extraña necesidad la asfixiara. Porque en su voz, las palabras, eran una suerte de exorcismo o de encantamiento. O como si tuviera que decir todo antes de que una mano invisible le quebrara el cuello.

Tampoco recuerdo todo lo que dijo, pero recuerdo que al escucharla, pensé que ese sería el sonido de la desesperación.

Yo sentía que me hablaba, como nadie nunca me había hablado. Como si con cada palabra que pronunciaba me estuviera leyendo.

Entre muchas cosas que vuelven a mi memoria, recuerdo que dijo que podía borrar la cicatriz de una quemadura tocando la piel de una persona o matar un animal grande con solo ponérsele adelante y echarle el humo de un cigarro encima. Que se lo había enseñado alguien, un 24 de diciembre, a las doce de la noche, debajo de una higuera. Que recordaba eso, pero que no recordaba quién.

Dijo que no sabíamos usar la memoria. Y que la curación estaba en el agua. Que el agua puede cosas que nadie sabe.

Después hizo un silencio, se incorporó un poco y me agarró, y recién entonces, noté que yo tenía las manos empapadas.

Me dijo que me quedara tranquilo, que todo iba a estar bien. Me preguntó si me gustaba leer. Le dije que sí. Ella estiró el brazo con una levedad de ceniza. En la mesa de luz había un cuaderno que tenía las páginas tachadas con una letra casi microscópica. Lo agarró y me lo dio. Después volvió a recostarse, bajó la luz y se quedó dormida.

Huesos me hizo una seña con la mano enterándome de que la sesión había terminado.

Salimos de ahí y caminamos por los jardines del hospital sin decir una palabra de lo que había ocurrido y como si el cuerpo nunca nos hubiese dolido, aunque yo sentía que había transpirado litros y litros de agua.

Al llegar a la habitación me quedé despierto, meditando lo que podía haber en el cuaderno, pero las veces que lo agarré para leerlo, el miedo me hizo dejarlo.

Al dormirme, entre sueños, sentí que una mujer de agua me entraba por la boca, por los ojos, por debajo de las uñas. Me desperté a mitad de la madrugada con una sed que no pude sacarme en toda la noche.

A la mañana siguiente me operaron.

El día que me dieron el alta, no encontré a Huesos por ningún lado. No había vuelto a tocar el cuaderno, pero sentía que tenía que devolverlo.

Bajé, crucé despacio el jardín y fui hasta el otro cuerpo del hospital.

Había mucho movimiento y las cosas no se veían como hacía unas noches atrás.

Llegué al mostrador y le dije al tipo de seguridad que tenía que devolverle algo a una persona internada ahí. El tipo casi no levantó la vista de lo que estaba haciendo.

Caminé por el pasillo y entré a la habitación de la mujer. La cama estaba deshecha y las cosas desparramadas por todos lados. Como cuando ha habido un naufragio y la marea deposita los restos en la orilla para retirarse.

Entré y me senté a esperar. El cielo se oscureció hasta que se largó a llover tan fuerte, que las ventanas de la habitación se abrieron de un golpe. Me levanté atraído por la luz que irradiaba la tormenta y al acercarme a mirar, me mojé con el agua que entraba y que empezaba a encharcarse en el piso. Detrás de mí, escuche cómo la puerta de la habitación se cerraba con fuerza. El cuaderno se me cayó de las manos húmedas y temblorosas. Una voz dijo mi nombre. Me di vuelta pensando que sería la mujer, pero no.

=========================================================================Leer más...

El libro de los americanos sin nombre - Cristina Henríquez

Dos familias inmigrantes en Estados Unidos, la indiferencia por sus necesidades y el maltrato por parte de los norteamericanos

Seguir leyendo

Carlos Skliar: "Pienso en la ficción como una necesidad humana"

Skliar plantea preocupaciones sobre la educación y la necesidad de generar espacios donde los niños puedan ser libres y disfrutar del ocio

Seguir leyendo

Escribir

La escritora y periodista Paola Soto nos habla de su pasión por la escritura

Seguir leyendo