Un viaje en canoa - Rodrigo Peralta

Una tensa salida familiar bordea la tragedia, en este texto del escritor Rodrigo Peralta

Los domingos eran días de lago. Nos levantábamos temprano y, mientras papá iba a la carnicería y mamá preparaba el bolso con los toallones, cremas y demás cosas que podíamos llegar a necesitar, mi hermana y yo desayunábamos, mirábamos televisión o nos peleábamos. A mamá no le gustaba ir al lago: las piedras, la tierra, los tábanos; todo le molestaba.

PUna mañana papá volvió a casa sonriendo. Mamá ya había terminado de preparar el bolso y fumaba en la cocina. Violeta leía un libro en el sillón y yo miraba Thundercats, tirado en el piso, frente a la tele.

—Vamos abajo —nos dijo.

—¿Qué pasó? —preguntó mamá, apoyada en el marco de la puerta de la cocina.

—Es una sorpresa. Vamos.

En esa época vivíamos en el primer piso de un edificio sin ascensor. Más de una vez me había caído por las escaleras, siempre de cola, y mamá decía que el día que me cayera de cabeza iba a quedar tarado. Esa mañana, con Violeta, bajamos corriendo, a pesar de los gritos de mamá. Entre codazos y empujones, llegué primero hasta la puerta de hierro que había al final. Violeta decía que había hecho trampa y yo me burlaba de ella, mientras mamá nos retaba. Papá llegó último, abrió la puerta y lo seguimos hasta el lugar donde había dejado el auto.

—Una canoa —gritamos con Violeta.

—¿Una canoa? —preguntó mamá, mirando a papá.

Estaba atada al portaequipaje y era de dos colores: la mitad de arriba celeste oscuro, la mitad de abajo blanca. Papá me alzó y la toqué. Era lisa y fría.

—¿Es de plástico? —le pregunté.

—No, de fibra de vidrio.

—¿Te gusta, mami?

—Sí. Ahora vamos a terminar de ordenar arriba.

—Me la prestaron —le dijo él—, después tengo que devolverla.

Mientras ellos hablaban, nosotros corrimos desde el auto hasta la puerta de hierro. Esta vez ganó Violeta.

Siempre íbamos al lago Gutiérrez, a un sector con pocos metros de playa, de piedras pequeñas y redondeadas por las olas. Donde terminaban las piedras empezaba el bosque y la tierra. Una tierra marrón clara, seca y polvorienta, del tipo que se mete en todas partes aunque uno haga lo imposible por evitarlo.

Ese día llegamos y sacamos las cosas del baúl. Después papá desató la canoa y, con mucho cuidado, la bajó, la llevó hasta el lago y la ató a la rama de un tronco que sobresalía del agua. Yo quise ayudarlo, pero mamá no me dejó. Decía que podía golpearme, sacarme un ojo con la punta o algo peor.

Con Violeta nos pusimos la malla y nos metimos al lago. El agua estaba fría, como siempre, pero después de un rato uno se acostumbraba. Papá empezó a preparar el fuego para el asado y mamá se sentó debajo del mismo coihue de siempre. Ella trataba de estar el mayor tiempo posible a la sombra, con su sombrero blanco de ala ancha y leyendo la revista dominical.

De vez en cuando me paraba y miraba la canoa. Las olas la empujaban con suavidad sobre las piedras grises de la costa, para luego reclamarla, como si quisieran llevársela al interior del lago. Pero la cuerda se tensaba y la canoa se quedaba ahí, inmóvil frente a la fuerza del agua.

Con Violeta nadamos y nos salpicamos hasta que el frío se hizo insoportable y tuvimos que salir. Temblábamos y el sol parecía poco para volver a entrar en calor. Mamá nos acercó unos toallones y volvió debajo de su árbol con Violeta. Yo me senté cerca del fuego, con el toallón arropándome como el abrazo de una abuela. Papá ya había acomodado algunas brasas debajo de la parrilla y fumaba un cigarrillo.

—¿Podemos ir a canoar? —le pregunté.

Él sonrió.

—Se dice “navegar”.

—Bueno, ¿podemos ir a navegar?

—Después de almorzar.

—Ufa. ¿Falta mucho para almorzar?

—Recién empiezo.

—¿Y no puede hacer el asado mamá?

Él se rió y miró a mamá, que jugaba a las cartas con mi hermana.

—Andá a jugar.

—Pero, papi…

—Cortala.

Me levanté, tiré el toallón sobre el bolso y me fui.

Al lago lo rodeaba un bosque de coihues. Eran árboles altos, tan altos que, para mirarlos, tenía que inclinar la cabeza hasta casi perder el equilibrio. Las copas parecían estar más allá de lo que cualquiera pudiera trepar, y de las ramas colgaban los llao llao, naranjas, rechonchos y agujereados. No había pasto en el piso, sólo tierra y ramas caídas, y era poco el sol que lograba atravesar ese techo verde y llegar al suelo.

Un poco más allá, los árboles terminaban y empezaban las cañas colihue. Eran altas, aunque no tanto como los árboles, y algunas eran tan gruesas como tres dedos. Papá decía que crecían ahí desde hacía años, siglos; y que no podía entrar, porque iba a perderme. Y tenía razón. Una sola vez me metí entre las cañas. Al principio, cuando me daba vuelta, podía ver el punto por el que había ingresado y los coihues, pero poco a poco las cañas fueron haciéndose más altas, más gruesas y más cercanas entre sí, hasta que ya no podía ver nada más que el verde claro y deslucido de sus hojas. Intenté volver, en una dirección y en otra, pero no podía dar con la salida. Asustado, grité. Grité como nunca, grité entre llantos y me hice pis. Grité hasta que papá apareció, me agarró del brazo y me sacó.

Mientras esperaba la comida, agarré un palo del piso y empecé a jugar, golpeándolo contra un árbol. Yo era un caballero de armadura luchando contra un gigante. Mi espada brillaba al sol, mientras el monstruo retrocedía ante mi valentía y mis golpes. Jugué así hasta que el viento trajo el olor de la carne asada y a lo lejos escuché que mamá me llamaba para comer. Volví en el momento en que papá sacaba la carne de la parrilla y mamá servía la ensalada. Comíamos sobre platos de madera y usábamos vasos de metal. En esa época, el agua la tomábamos directo del lago.

—¿Dónde estabas? —me preguntó mamá.

—Jugando entre los árboles.

—No te habrás metido en las cañas, ¿no?

—No.

—¿Seguro? —insistió papá.

—Seguro.

—Está bien, sentate a comer.

Agarré una reposera, me puse el plato sobre las piernas e intenté concentrarme en la comida, pero los bichos lo hacían complicado. Para mí lo peor del lago no eran los tábanos, eran las avispas. Las chaqueta-amarilla, esos bichos horribles que comían carne. Les tenía miedo desde que una había atravesado el sánguche de un amigo y lo había picado en la mano. Las atraía el olor del asado y, mientras que con una mano comíamos, con la otra las espantábamos.

—Esto es una mierda —dijo mamá y agregó un “perdón” cuando se dio cuenta de lo que había dicho.

Papá cortó un pedazo de grasa y lo tiró a un costado, sobre las piedras calientes que hacían de fogón. La mayor parte de las avispas volaron hasta ahí, al punto de que era imposible ver la grasa. Sólo se veía un enjambre movedizo, de líneas negras y amarillas, del tamaño de una manzana.

—Las voy a tapar y pisar —dijo papá mientras se levantaba con el repasador en la mano.

—Dejalas en paz —dijo mamá—. Y, por favor, no ensucies el repasador.

Papá se sentó y seguimos comiendo y espantando avispas. Cuando terminamos, juntamos lo que habíamos descartado y lo tiramos al fuego. Sin carne ni sobras, se terminaron los bichos. Con un “ya vuelvo”, papá se fue al bosque. Yo lo esperé con los pies en el lago, al lado de la canoa.

—¿Querés salir? —me dijo cuando volvió.

—Sí.

Desató la canoa, tiró la soga adentro y me indicó que subiera. Después la empujó. Sentí cómo el fondo raspaba las piedras, hasta que ya no sentí nada más, aparte del balanceo de la canoa sobre el agua.

Mamá se acercó corriendo con dos chalecos salvavidas.

—¿Cómo te vas a ir sin ponérselo? —le dijo a papá.

—Todavía no nos fuimos.

—Ponete el chaleco —me dijo ella mientras me alcanzaba uno.

Me lo puse y lo até como pude, cruzando las tiras de tela blanca por detrás y por delante.

—¿Vamos? —me dijo papá.

Yo asentí con la cabeza.

—Agarrá el remo y sentate ahí en la punta.

Obedecí. Papá empujó un poco más la canoa y empezamos a deslizarnos sobre el agua. Frente a mí se abría el lago entero, como nunca antes lo había visto. Con las suaves olas delante y las montañas de fondo, sólo sentía los pájaros y el chapoteo del agua cada vez que papá hundía la pala del remo en el lago.

Avanzamos rápido, alejándonos varios metros en poco tiempo. Desde la costa me pareció escuchar a mamá, pero no quise mirar por miedo a tener que volver. Nunca antes había navegado. Miré a papá: el agua lo salpicaba cada vez que levantaba el remo y el sol en la cara lo obligaba a entrecerrar los ojos, pero sonreía.

—¿Y? ¿Te gusta?

—Me encanta.

Giramos a la derecha y seguimos la línea de la costa. A lo lejos, en la orilla que hasta hace poco nos contenía y limitaba, pude ver a mamá y a Violeta. Eran apenas unas manchas alargadas y oscuras contra el fondo gris de las piedras. Levanté el brazo y las saludé, y casi me caigo al agua cuando intenté pararme y la canoa se balanceó de un lado al otro.

—Sentate, que la vas a dar vuelta.

—Perdón.

—No pasa nada.

Seguimos. Sobre la superficie tranquila del lago vimos saltar un par de truchas. En la costa otra familia preparaba el fuego y pescaba desde la orilla, junto a una de las grandes rocas que los glaciares habían arrastrado hasta ahí siglos atrás. Papá los saludó y ellos nos saludaron. Después seguimos, sin cruzarnos con nadie.

Una característica del Gutiérrez es que el viento puede ser impredecible. El lago puede estar planchado y, de repente, picarse. Eso fue lo que nos pasó esa tarde. Al principio fue una ola solitaria que pegó contra el costado de la canoa un poco más fuerte que la anterior. Después otra y otra, hasta que la canoa empezó a zarandearse. El viento me voló el gorro, que cayó sobre el agua, y papá gritó que me sujetara. Él ya no sonreía, y podía ver cómo luchaba contra las olas, intentando girar la canoa sin que ésta se volcara.

El lago parecía picarse cada vez más y no tardó mucho para que las olas nos levantaran y nos arrojaran, una y otra vez, de un lado para el otro, haciéndonos dar saltos y gritos. Yo iba agarrado a los bordes. Tenía los nudillos blancos por el esfuerzo y entumecidos por el frío. Era chico, pero sabía lo que era ahogarse. Sabía lo que era ahogarse y sabía lo que era la muerte.

En un pueblo con ríos y lagos, las muertes son costumbre. El agua fría no duele, quema. Quema la piel y quema el pecho, a medida que los pulmones se congelan y se quedan sin aire; mientras las olas te golpean la cara y te llenan de agua la boca que intenta gritar. Si tenés chaleco, no vas a hundirte; pero si no, te vas a pique como una plomada hasta el fondo del lago. Es una muerte dolorosa y lenta que no demora más de dos minutos.

“Lo que el lago traga no lo devuelve”, decían, y con cada ola, con cada ráfaga, sentía que el lago se preparaba para tragarnos. Papá insultaba mientras intentaba controlar la canoa. Poco a poco pudo dar la vuelta y emprendimos el regreso, impulsándonos con la fuerza de las olas.

La otra familia ya no pescaba en la costa, cerca de la piedra grande que el glaciar había arrastrado. Cuando nos acercamos a nuestra orilla, vimos cómo mamá y Violeta seguían ahí paradas, esperándonos.

Una ola grande, de cresta blanca y espumosa, nos dio el empuje final. Papá saltó y, con el agua a la cintura, empujó la canoa hasta que ésta descansó de nuevo sobre las piedras lisas y redondeadas. Mamá me abrazó con tanta fuerza que tuve que pedirle que me soltara. Violeta abrazó a papá.

—Vos estás enfermo —le dijo mamá y se fue al auto.

—Vayan con mamá —nos dijo él.

—Quiero ayudarte —le dije.

—Hoy no.

Protestando, entré al auto y miré por la ventanilla cómo arrastraba la canoa por la playa, la subía al auto y la sujetaba con la cuerda. Después fue hasta la orilla y se sentó sobre una piedra, de cara al lago.

Bajé y me acerqué.

—¿Qué pasa, pa?

—Nada, nada —me contestó, dándome la espalda.

Podía escucharlo llorar. Sus hombros se agitaban. Acerqué una mano y le toqué la espalda.

—Volvé al auto —me dijo.

Me alejé un poco pero me quedé ahí, esperándolo.

Cuando se calmó, agarró una piedra, se paró y la tiró al lago. La piedra atravesó una ola y se hundió. Después se acercó y me acarició la cabeza.

—¿Vamos? —me dijo.

Ya no lloraba y la única evidencia de sus lágrimas estaba en sus ojos colorados.

—¿Estás bien?

—Sí.

Lo abracé.

—Me asusté mucho.

—Yo también.

Me dio un beso en la frente y, de la mano, volvimos al auto.

=========================================================================

Leer más...

El libro de los americanos sin nombre - Cristina Henríquez

Dos familias inmigrantes en Estados Unidos, la indiferencia por sus necesidades y el maltrato por parte de los norteamericanos

Seguir leyendo

Carlos Skliar: "Pienso en la ficción como una necesidad humana"

Skliar plantea preocupaciones sobre la educación y la necesidad de generar espacios donde los niños puedan ser libres y disfrutar del ocio

Seguir leyendo

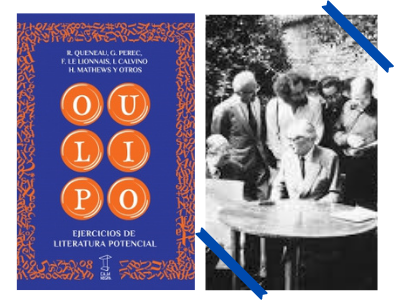

Las influencias tardías y Oulipo

Oulipo, un grupo de experimentación literaria, que sigue, años después, influyendo en los nuevos escritores

Seguir leyendo