Hasta la próxima vez - Leonardo Pirolo

Un viaje con final anunciado, una relación que se terminó hace mucho y pero cuyos integrantes, a pesar de todo intentan darle una nueva oportunidad, en este cuento de Leonardo Pirolo

"Hasta la próxima vez"

Me acuerdo que dijo:

—A las 9 estoy.

Son las 9:50. Garúa. Los pasillos de Aeroparque repiten el eco de las pisadas y de las valijas con carrito que corrugan las baldosas. No es tan tarde, pero es domingo. ¿Quién no odia los aeropuertos los domingos? Me puteo por haber hecho un viaje de 1500 kilómetros para estar un día y medio y volver.

Salgo a la calle interna donde hay una fila de cuatro taxistas con las balizas encendidas. El frío me cachetea. El primero me hace señas detrás de la ventanilla cerrada. Pienso, resoplo. No va a venir.

Repiqueteo los cinco o seis metros que tengo que cruzar bajo la lluvia. La puerta está trabada. Intento abrirla de nuevo: trabada. Me descordino con el tachero que traba y destraba mientras yo tiendo y destiendo mi mano hasta que entro, goteando, y me hundo en el medio del asiento. El tipo es pelado con lomadas en la parte de atrás de la cabeza. No me habla, sólo abre los ojos y levanta las cejas.

—Hasta Florida, por favor —digo y cierro los ojos.

El motor tose, el taxi arranca rápido y luego endereza la dirección, pega la vuelta a la calle que circunda al aeropuerto y sale a Avenida Costanera. Me acomodo, cruzo las piernas y saco el celular. Se debe haber olvidado, pienso de nuevo, mientras el auto acelera y las luces de los semáforos y de los carteles de publicidad se me confunden en una pincelada, como si alguien apretara diez témperas al mismo tiempo sobre el parabrisas. Instintivamente me cubro la cara.

—¿Estás bien, pibe?

Asiento, muevo la rodilla. Acelera más. Debe pensar que me siento mal. Hace mucho que me siento mal.

—Podés agarrar Lugones y después General Paz —digo, me acerco y me miro en el espejito retrovisor—. Qué cara que tengo, por favor.

—¿Y la mía? —dice, se ríe, niega con la cabeza—. ¿Viajaste mucho?

—Dos horas y pico.

—¿Qué venís, de Ushuaia?

—No, no… Piedra del Águila.

—Ni sé dónde queda eso.

—Neuquén —digo, pero no me contesta—. Cerca de Bariloche, La Angostura, ¿ubicás?

—Ah, sí, sí, me ubico, ¿Qué venís?, ¿por trabajo?, ¿familia?

—Algo por el estilo.

Sube a la autopista y pone el guiño hasta agarrar el carril rápido. Acelera a más de 120. Casi ni me doy cuenta cuando empalma con la General Paz.

—Es la próxima salida —digo apurado—. De ahí es una cuadra para adentro, justo antes de llegar a la vía.

Hace un gesto con los labios mientras mira por uno de los espejos y dobla. Lo primero que veo es el mismo geranio de siempre, el que da a lo que era mi cuarto. Los autos cambiaron; las imperfecciones del asfalto se confunden con el gris de la calle y con los canteros negros y las veredas blancas. Llueve más fuerte.

—Acá nomás —digo y le pago mientras cierro la puerta.

—Pibe —dice, frenándola con la mano estirada—, ¿seguro que estás bien?

Asiento con la cabeza, la sonrisa chata y los ojos entrecerrados por el agua. El taxi arranca con un chirrido y acelera hasta la esquina, luego dobla y sigo el ruido del acelerador hasta que el murmullo del tren lo tapa, o simplemente dejo de escucharlo.

Me acerco a la puerta: las luces del porche están apagadas y puedo ver el reflejo de la tele a través de la cortina que da al comedor. Toco cuatro veces. Escucho cómo la voz aguda del otro lado confluye con otra más grave, más estática. Toco de vuelta.

—Ya va —dice la más grave.

Siento las pisadas y la sombra de los pies al otro lado del umbral.

—Dale, ma, abrime que me estoy muriendo de frío.

Las pisadas se alejan, las voces se vuelven a confundir, como si estuvieran bailando distorsionadamente. Ahora siento pasos más huecos, taconados, el ruido de las llaves que se amoldan a la cerradura y la puerta que se abre, húmeda, con un quejido.

—Se me pasó, Fran, te juro que se me pasó.

—Está bien, ma, no hay drama —digo, entro y paso por el espacio entre ella y el marco de la puerta—. Perdón, ahora te saludo, estoy muerto de frío.

—Está la estufa prendida en el living.

Me froto y me abrazo mientras cruzo el pasillo y la mesita del desayunador. La cocina está a oscuras, apenas iluminada con una vela aromática. En el living se está un poco mejor, pero no siento la estufa.

—¿Estás segura de que está prendida?

Miro cómo camina desde la penumbra del recibidor y cómo se va aclarando a medida que se acerca. Tiene un vestido holgado azul y los pelos castaños, canosos, enmarañados. Aminora el paso y se sostiene contra la pared. Trato de esquivar sus ojos. En la mesa ratona hay una botella de vino blanco por la mitad y dos copas casi vacías. También un par de platitos y un bowl más grande, rojo, con restos de papas y queso derretido.

—¿Querés que vuelva en otro momento?

—¡No! —dice, mientras se ríe y empieza a levantar los platos de la mesa. Agarra una de las copas, la analiza a trasluz, la inclina y se toma el medio centímetro que queda—. ¿Cómo te voy a hacer volver con esta noche?, ¿viste cómo está afuera?

—Vengo de afuera.

—Aparte sobró algo de comida. ¿Tenés hambre?

Muero de hambre.

—No, está bien, ma. ¿Tenés café?

—¿Café? —mira al techo, a ambos lados—. Café, sí, café. Te hago un café.

—Así nomás, ma, no te preocupes.

Me pasa por al lado, me mira, sonríe:

—Estás más alto.

—Estoy igual. Hace mucho que no paso por acá.

Entra en la cocina y empieza a abrir las alacenas.

—Dónde estará esta cafetera de mierda…

—No te hagás drama, si no un té, lo que sea que me caliente un poco.

—¿No estaba prendida la estufa? —se gira hacia mí con unos ojos de los que no me acuerdo tanto.

—A lo mejor se apagó.

—Esperá que le digo a Osvaldo.

Me retraigo, abro los ojos, niego con la cabeza. Osvaldo, el de la voz grave; tiene sentido.

—¿Quién es? —pregunto de todas formas.

Se levanta despacio, vértebra por vértebra, mientras llena la pava eléctrica con agua de la canilla. Creo que dice algo, o murmura, pero el chorro es demasiado fuerte.

—… tiene dos hijos que trabajan con él.

—No escuché lo primero, ma, perdón.

—¿Qué pasa? Te recuerdo que puedo salir con el hombre que se me cante.

Me siento recto en la banqueta del desayunador, abro las palmas.

—No te escuché, ma, en serio.

Me mira, achata los labios, resopla.

—Te dije que conocí a Osvaldo en la inmobiliaria, lo contrataron para las cosas de logística.

—¿Las mudanzas?

—Sí, para las mudanzas, ¿por?

—No, por nada, pregunto nomás.

Se queda parada con una mano en la cintura y la otra apoyada sobre la mesada:

—¿Por qué presiento que tenés algún comentario al respecto?

—No tengo comentarios, no empecés, por favor.

—No empiezo, digo nomás. ¿Querés que lo despierte así ve lo de la estufa y se conocen?

Niego con la cabeza y con los ojos cerrados. Se acerca, puedo sentir el olor a encías con vino que me envuelve y se me impregna como alfileres de gancho. Ella abre, apenas, los brazos:

—¿Viajaste veinte horas para pelearte con tu madre, Fran?

—Dos horas, ma. Vine en avión —bajo el mentón, lo alzo, la miro—: Y no, sólo quería aprovechar la noche para que cenemos los dos; no sé, que nos pongamos al día.

—Qué nos pongamos al día… —se aleja, palpa el agua de la pava y la saca de la base—. Si no te hubieras ido con tu padre a la loma del peludo, estaríamos más al día, ¿no? —se gira hacia mí, pero no me mira—. Sólo tengo té común o de tilo.

—Común está bien.

—¿Seguro?

—Sí, prefiero común.

Menea la cabeza mientras agarra una de las tazas del escurridor, mete el saquito y vierte el agua caliente.

—Igual no te hagás drama —digo—. Tomo el té y me voy a dormir, estoy muerto. Y mañana tengo que ir a un par de reuniones temprano. ¿Me hago la cama en el sillón?

—Salvo que quieras ir a tu cuarto, pero está lleno de cosas.

—Por eso, me imaginé.

—Y vendí la cama.

—¿La de plaza y media?, ¿la última que usé?

—Sí, me ofrecieron bastante por Internet.

—Bien —digo, mirando el sillón.

—Por eso te decía lo de la estufa, así no te morís de frío a la noche.

—Está bien, me pongo dos frazadas.

—Tengo que buscar a ver dónde están. Creo que las guardé en la parte de arriba del armario —termina de revolver la taza y la deja sobre la mesita—. Voy a tener que despertar a Osvaldo.

Me paro, agarro la taza:

—Ma, ¿para qué me dijiste que viniera?

Se queda con la boca medio abierta y la mano a medio estirar que flexiona, despacio, hacia su cintura.

—No entiendo, explicate mejor.

—Me dijiste que me pasabas a buscar…

—Ahí está la queja.

—Sabías que me iba a quedar por esta noche. La estufa apagada, no hay nada para comer…

—¿Qué más, Fran, qué más? —respira por la boca.

—¿Qué pensabas, que iba a traerme una bolsa de dormir?

—Qué arpía, qué forra tu madre.

Dejo el té sobre la mesita, me acerco, estiro mi cuello lo más que puedo:

—¿Y quién es este Osvaldo?, ¿el quinto, sexto, en cuánto tiempo?, ¿de antes de papá o después? Ya se me confunde la línea temporal.

No me contesta, mira al piso, a las juntas del piso flotante:

—Ya te dije, es de la inmobiliaria.

—¿Qué carajo te pasa, mamá?

Me apoya una mano en el hombro, sus uñas se clavan como mordidas de hormigas. Siento el calor, el pinchazo y, después, el frío que entra, el veneno que se esparce hasta el centro y explota. Saco su mano tan fuerte que se estira por el impulso e impacta contra un portarretratos de la pared. Mamá grita: veo cómo sus dientes se aprietan, su cara se contrae en mil arrugas y sus ojos verdes, húmedos, lejos, lloran.

—Perdón —digo e intento agarrarle la mano—. A ver.

Da un paso para atrás, pero después se queda quieta mientras le reviso el dorso de la mano. Sólo tiene un raspón que no llega a sangrar y que se confunde y expande con sus venas verdes y sus anillos.

—Estoy bien, estoy bien.

Una lágrima gotea y le desparrama el rímel en una línea negra que le llega hasta la comisura del labio. Levanto el portarretratos que cayó al piso. Se quebró con una rajadura diagonal que va desde uno de los vértices hasta más o menos el centro de la foto, hasta mi cara de ocho —¿o nueve? — años, vestido con uniforme de marinero, abrazado a papá y, del otro lado de la rajadura, a mi mamá. Nos la sacaron en una excursión del colegio a la Fragata Libertad. La miro más de cerca, hasta que ella me la arrebata, firme pero despacio, y la deja sobre la mesa. Escucho los pasos que bajan por la escalera.

—Va a ser mejor que me vaya —digo.

Quiere responder, decirme algo, pero sólo le sale un hilo de voz, como un hipo entrecortado. Atina a volver a hablar. Ahora apoyo mi mano sobre su hombro escuálido, la acerco, la abrazo, acaricio los relieves de su espalda y le doy un beso en la nuca.

—Es tarde, Fran, ¿a dónde vas a ir? Quedate. Por favor, quedate.

—No hay problema, ma, puedo ir a la casa de Pablo.

—¿Pablo? Vas a ir a molestarlo, tiene hijos, debe estar durmiendo.

Agarro el bolso y me lo cuelgo, respiro:

—Ya le avisé que venía —sonrío—, por las dudas. Aparte está cerca —y encaro para la puerta.

Osvaldo aparece al pie de la escalera. Tiene una musculosa gris que le queda suelta en sus hombros y apretada en la panza, shorts de fútbol y ojotas. Me mira, entrecierra los ojos y empieza a asentir mientras se acerca y atina a darme la mano.

—Osvaldo, ¿no?

Quiere decir algo, mientras sigo caminando hacia la puerta, que parece estar a kilómetros de mis pies:

—No te molestes, ya me iba.

—No, pero…

—Dejanos alcanzarte hasta lo de Pablo. Es lo único que podemos… —dice mamá— que puedo hacer.

—No se preocupen, en serio.

Osvaldo se queda parado a mitad de camino; la mano suspendida en el aire, haciendo esfuerzo por no caer. Mamá está frenada en seco, contraída, con el ojo derecho que temblequea, apenas, casi imperceptible.

La miro antes de salir, con mi cuerpo pegado al picaporte:

—Supongo que será hasta la próxima vez —y abro la puerta, que cuesta, que chirría y que se cierra con un golpe seco, como un balazo.

Dos palomas se asustan y vuelan hasta acomodarse en los cables de la luz. El asfalto está más negro, el cielo también. No hay chicharras, ni nubes, ni estrellas. Camino por la vereda y después bajo a la calle. Cruzo la vía por el puente peatonal. Siento el crujido de cada escalón de madera, de cada tablón. Cuando llego arriba, miro a ambos lados. Más allá, la estación Aristóbulo del Valle que sólo se distingue por los faroles prendidos entre los árboles y las luces azules y tintineantes de una garita. Del otro lado, el humo casi blanco de una fábrica de plásticos que se oscurece a medida que se amalgama con el cielo. Me subo el cierre de la campera, levanto los hombros, meto las manos en los bolsillos. Siento el abrazo de la noche que me suelta y se aleja, como si yo no le interesara, como si nada le interesara, y camino, sigo caminando.

=========================================================================

Leer más...

El libro de los americanos sin nombre - Cristina Henríquez

Dos familias inmigrantes en Estados Unidos, la indiferencia por sus necesidades y el maltrato por parte de los norteamericanos

Seguir leyendo

Carlos Skliar: "Pienso en la ficción como una necesidad humana"

Skliar plantea preocupaciones sobre la educación y la necesidad de generar espacios donde los niños puedan ser libres y disfrutar del ocio

Seguir leyendo

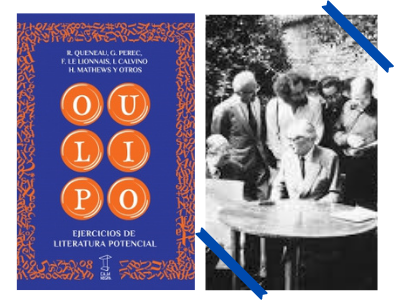

Las influencias tardías y Oulipo

Oulipo, un grupo de experimentación literaria, que sigue, años después, influyendo en los nuevos escritores

Seguir leyendo