Semejante escándalo - Daniel Ibaña

Una mañana tranquila y un trámite en una dependencia pública, se convierten en un espacio físico y emocional imposible de soportar para el protagonista de este cuento de Daniel Ibaña

No pudo ver nada desde la vereda, pero ahora que acaba de atravesar la puerta de vidrio del Centro de Gestión y Participación de Barracas, se le escapa una sonrisa. Hay poca gente. Poquísima, piensa Catalino, mientras se acerca al expendedor a retirar un número. Eleva un poco el mentón y lo mira a través de los anteojos que lleva apoyados en la punta de la nariz. El 36. Colorado el 36, se dice a sí mismo. Levanta la vista en busca de la pantalla que anuncia el número llamado y, al notar que aparece el 29, asiente con cabeza. Le gustaría saber qué significan según la clasificación de la lotería. Supone que el 29 deben ser los ñoquis, pero no está seguro. Solamente sabe que en la ruleta es el negro. Colorado el 36, negro el 29. Y se da cuenta de lo mucho que hace que no juegan más a la ruleta. Unos veinte años, por lo menos, desde que el menor de sus hijos se fue a vivir solo. No tiene sentido jugar de a dos, piensa, aunque podría decirle a su señora e intentar divertirse un rato. En una de esas, imagina, termina siendo más entretenido de lo que supone.

Lo interrumpe una voz. Se sobresalta como si despertara de una pesadilla y mira hacia el costado. Es un empleado de seguridad, que lo toma del brazo y le dice que no tiene que hacer la fila, que puede pasar primero. Pero Catalino se niega. Amablemente, se niega. Le agradece y le dice que no se preocupe, que no se cree con más derecho que nadie más. El joven insiste, y le responde negando con la cabeza, argumentando que no está apurado porque tiene todo el día libre, que esa otra gente seguro tiene que irse a trabajar y necesita hacer el trámite con mayor velocidad. Le pide una silla, sin embargo. Le dice que lo único que le gustaría es un lugar donde sentarse porque le molesta la rodilla y no quiere sobrecargarla.

Luego de que el muchacho de seguridad le acercara una silla negra y Catalino se sentara, se pregunta cómo a nadie se le ocurrió, todavía, poner dos o tres filas de asientos. Calcula que hasta cuatro filas podrían caber, siempre y cuando se coloquen lo suficientemente juntas, aunque eso signifique resignar un poco de comodidad. Desde ese lugar puede observar de manera detenida a las personas. Está sobre la pared lateral, perpendicular a la línea que forman los que esperan a ser atendidos por un hombre y una mujer que se alternan por convocarlos según el orden de llegada. La pantalla anuncia el 30 y el 31 de manera simultánea. Catalino sabe que va a ser una espera corta, muy diferente a la que había imaginado de dos horas, tediosa, irritante, infinita.

Deposita su mirada sobre una madre joven y su hijo, que serán los próximos en ser atendidos. El chico, de unos 8 años, está jugando con el cubo de rubik. No recuerda cuándo fue la última vez que vio a alguien con ese juguete en sus manos. Él intentó hacerlo muchas veces, demasiadas, hasta que el hartazgo y la ansiedad lo obligaron a dejarlo tirado en algún cajón. Detrás de ellos hay un hombre calvo y de bigotes, con cara de enojado. Seguramente, piensa, tiene que hacer un reclamo. El tercero también es un hombre, pero más joven, de pelo desprolijo, remera suelta, barba apenas crecida. Se le ocurre que tiene el gesto del que no le importa nada, del que no se preocupa por asuntos menores, y se recuerda a sí mismo en una situación parecida, cuando el pelo lo acompañaba en forma de melena y la barba negra y tupida le cubría parte de la cara, la ropa suelta le daba la libertad que soñaba para todo el mundo y el optimismo lo dotaba de buen humor a toda hora. Así se imagina a ese muchacho: un soñador, un visionario, un optimista.

Se acomoda en la silla y continúa mirando a las personas de la fila. No le resulta del todo cómoda. El asiento es duro y el respaldo está vencido, caído hacia atrás y no llega a apoyar la espalda. Es como estar sentado sobre un cajón de soda, piensa. Los otros dos de la fila también son hombres. Imagina que el cuarto tiene 43 años y el quinto, 57. Ambos también deben ir por reclamos, piensa. Esos rostros endurecidos, esas muecas fastidiosas, esos brazos en jarra de uno y cruzados sobre el pecho del otro, le indican que están molestos. A él tampoco le gusta hacer trámites. Prefiere estar en el parque, en el centro recreativo o en su casa, mirando documentales con su esposa. O cocinando juntos. O escuchando música, aunque no comparten gustos en ese sentido: ella escucha a Serrat, Sandro, Nino Bravo y Julio Iglesias. Él prefiere los Beatles, Creedence, Sui Generis y Manal. Sin embargo, le gusta verla cuando ella disfruta su música y escucharla tatarear.

Se esfuerza por imaginar a esos dos hombres en otro lugar y en una situación diferente, pero se le hace difícil verlos sonreír. Sobre todo al último, que tiene los párpados caídos y las cejas excesivamente velludas y anguladas hacia el interior, como si su rostro no fuese capaz de cambiar de forma. Hace el intento, pero se ve interrumpido. Hay un sonido apenas audible e intermitente. Ya lo había escuchado apenas se sentó, pero no había reparado en él hasta ahora, que aumentó su intensidad y comenzó a molestarlo. Es como el sonido del viento, en dos frecuencias distintas. Ahora que tomó conciencia de él, sabe que no va a poder ignorarlo. Quiere saber de dónde viene. Quiere apagarlo. Mira la pantalla. Cambia la postura en la silla. Los números no avanzan y siente la necesidad de irse de ahí.

No entiende cómo le está ocurriendo esto. Es la primera vez que escucha un sonido aislado de los demás, como si alguien pudiera bajarles el volumen y potenciar ese ruido aspirado. Mira a las personas de la fila, a los dos empleados, al de seguridad, a las dos mujeres que acaban de ingresar y no saben si sacar número o hacer la cola y una tiene un chico en brazos que no tiene más de dos años y llora. Quiere bajarse y se retuerce, llora con el rostro enrojecido, pero Catalino no lo escucha. Tampoco puede oír el timbre del cartel al cambiar de número ni la tos repentina que le dio al último hombre ni lo que le dice la mamá del nene que llora a la mujer que ingresó un segundo antes que ella.

Catalino entrelaza los dedos por delante de su abdomen y revuelve los pulgares como si fuesen las paletas de un motor. Estira las piernas, silba, carraspea. Piensa en su mujer que le prometió amasar ravioles. Sabe que van a ser de acelga porque anoche la vio dejar el relleno preparado, pero quiere que sean de jamón y ricota porque le gustan más y no puede concentrarse. El ruido. Ese ruido ensordecedor. Se pasa la mano por la cara y la seca en su muslo. Tiene frío. El aire acondicionado está funcionando y, sin embargo, tiene el rostro humedecido por gotas de sudor. Siente el estómago raro, vacío, aunque no tiene hambre. La visión se le nubla por un momento. No alcanza a distinguir si es sueño o se le está bajando la presión. No, no es eso, se dice a sí mismo y escucha su voz retumbar dentro de su propia cabeza, como si hablara tapándose los oídos con las manos.

No puede escapar de ese ruido. No puede. Necesita saber qué es. Se detiene sobre las mujeres que se hacen ademanes, que se gritan mirándose a los ojos, mientras el hijo de una de ellas llora en el piso, parado al lado de la madre. No las escucha. Se concentra y no lo consigue. Ese sonido lo cubre todo. Suena como entre dientes, aspirado. Aspirado y soplado. Como una respiración. Es eso, exclama Catalino sin medir la fuerza de su voz porque no puede oírse y algunas personas giran para observarlo. Es eso, una respiración, concluye y los mira y lo detecta. El ruido perturbador coincide con los movimientos del muchacho de pelo largo y barba. Se le infla el pecho y se escucha. Se le desinfla y se vuelve a oír. Es la respiración de ese sujeto. Es la respiración enloquecedora y angustiante de ese tipo al que se le borró la cara amigable y ahora tiene un gesto serio.

No comprende por qué está sucediendo. El sonido aumenta. Pasó de un siseo a un rumor, de un rumor a un murmullo, de un murmullo a un rugido. No puede quitárselo de encima. Lo agobia de tal manera que hasta perdió la fuerza necesaria para ponerse de pie. Lo mira al de seguridad. Él tiene que hacer algo. No puede ser el único en oírlo, piensa. El de seguridad tiene que escucharlo y actuar para encontrar una solución, piensa desesperado. Pero no hace nada. No hace nada con semejante escándalo. Lo ve mirar el piso, mirar la gente, caminar de un lado a otro, como si pudiese mantenerse calmo y ajeno a ese estruendo lacerante.

Catalino baja la cabeza. Se apoya las manos sobre la frente y tararea una canción, una canción cualquiera, al azar, y se da cuenta de que es una de Serrat, y no le importa. No sabe la letra, no conoce el título, pero la tararea para librarse del ruido de la respiración del muchacho que espera a ser llamado. Un tronido que aumenta a cada segundo.

En esa posición, Catalino no puede ver que las mujeres continúan gritándose cara a cara, que una empuja a la otra, que el empleado de seguridad irrumpe a los gritos para que se suelten, justo cuando la mamá del nene que llora la toma a la otra de los pelos y la obliga a agacharse para darle rodillazos en el rostro, y la otra tira manotazos al aire para salir del apremio y uno de ellos da en la cara del empleado de seguridad, y le abre tres surcos en la piel. No escucha que los empleados las increpan desde el otro lado del mostrador a esas dos mujeres que ahora caen al suelo. Tampoco puede oír a los hombres que sueltan gritos de sorpresa y de basta y de soltala y de listo ya está. Lo único que puede escuchar es la respiración. Un sonido gutural que retumba en cada rincón de su cabeza y no encuentra forma de extinguirla porque jamás le había pasado. Nunca experimentó una situación similar y le dan arcadas por la angustia y siente el sudor frío desprenderse de su rostro como suicidas que saltan de un edificio.

Levanta la vista y se encuentra con la escena de las mujeres peleando, el resto intentando separarlas, el chico llorando a los gritos, con las venas del cuello y de la frente hinchadas como sogas, y no escucha nada. Nada, salvo la respiración. Lo mira. Lo ve abriendo los brazos, gesticulando con fuerza e intentando sujetar uno de los brazos armados con uñas afiladas que vuelan sin control. El ruido lo está desbordando. Quiere correr. Se asfixia en ese bramido infernal. Se cubre el rostro con las manos, y los dedos se le empapan en sudor. Permanece así, con los ojos cerrados y la cara cubierta por unos instantes que no puede calcular, no puede estar seguro si pasaron algunos segundos o alcanzó una hora completa. Cuando los abre, se da cuenta de que aparecieron dos policías en la escena y que cada uno tiene a una de las mujeres de la riña y luchan para que se suelten, con sus antebrazos tensos como los cables de un puente y sus bocas dibujando gritos.

No se va. El sonido persiste. Hacia adentro y hacia afuera. Inhalado, como una aspiradora gigante capaz de succionar casas enteras. Exhalado, con el rugido abrumador de una tempestad que arranca árboles a su paso. No hay posición que lo tape ni alarido que lo ahogue. Sabe, de una vez por todas, lo que tiene que hacer.

Se endereza sobre el asiento. Los mira. Los mira detenidamente con lo que le queda de cordura. Esa maraña de personas peleando, luchando, separando; y el tipo de pelo desprolijo y barba de cuatro días que respira como para invocar a los demonios. No puede librarse de él. No puede oír otra cosa. Ni siquiera el auto que golpea el vidrio principal y lo destruye en miles de trozos pequeños. Lo ve ingresar a toda velocidad. Distingue el rostro desencajado de quien conduce, con los ojos abiertos al extremo, la boca en forma circular, las manos blanqueando los nudillos sobre el volante. Desde su asiento, contra la pared lateral, perpendicular a la línea donde se forma la fila, puede observar con nitidez cómo el auto sin control golpea, primero, a uno de los oficiales y de inmediato, a las dos mujeres, al chico que llora, al otro uniformado, a los dos hombres que también intentaban interrumpir la riña y finalmente a la mujer y a su hijo de 8 años que jugaba con el cubo de rubik, antes de incrustarse contra la pared, junto a los dos empleados públicos que estaban tras el mostrador.

Una zapatilla lo golpea. Algunas gotas de sangre lo salpican. Se pasa la mano por la cara y se pone de pie. La respiración no se apagó. El sujeto de pelo largo fue el único de ese grupo que resultó indemne. El auto le pasó a pocos centímetros y no llegó a golpearlo. Puede ver en su rostro el gesto de pavor, del miedo que roza la locura y el desmayo. Catalino da unos pasos. Levanta del suelo el arma de uno de los policías, entre los restos filosos y los charcos de sangre. Lo sujeta con firmeza, tratando de ignorar el ruido violento y ensordecedor, y apunta hacia adelante. Deduce que hay una sola forma de apagarlo. Una sola forma de quitarse de encima ese gruñido infernal, que está a punto de volverlo loco.

=========================================================================

Leer más...

El libro de los americanos sin nombre - Cristina Henríquez

Dos familias inmigrantes en Estados Unidos, la indiferencia por sus necesidades y el maltrato por parte de los norteamericanos

Seguir leyendo

Carlos Skliar: "Pienso en la ficción como una necesidad humana"

Skliar plantea preocupaciones sobre la educación y la necesidad de generar espacios donde los niños puedan ser libres y disfrutar del ocio

Seguir leyendo

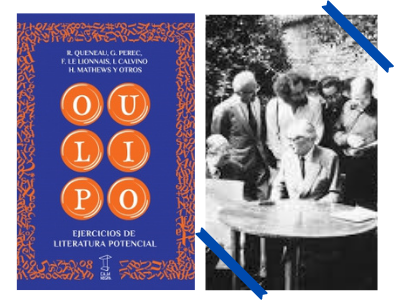

Las influencias tardías y Oulipo

Oulipo, un grupo de experimentación literaria, que sigue, años después, influyendo en los nuevos escritores

Seguir leyendo