La deriva de Ana. Un cuento sobre Horacio Quiroga - Pablo Di Marco

La noticia del suicidio del escritor uruguayo Horacio Quiroga, despierta recuerdos y emociones que estaban guardados en lo profundo de un viejo amor. Un cuento del escritor argentino Pablo Di Marco

Ana Díaz reprimió un bostezo y revisó la hora: once de la noche. Hizo a un lado la máquina de escribir y contempló la sala de redacción del diario: no quedaban más que unos pocos periodistas fumando un último cigarrillo. Y a su espalda Montano, claro, que desde su despacho de Jefe de Redacción debía estar revisando, lápiz rojo en mano, los titulares del diario de mañana.

Hacía una hora que Ana había entregado su artículo sobre el estreno de una obra de teatro, nada le quedaba por hacer, sin embargo la sola idea de partir rumbo a su casa y verle la cara a su esposo le estrujaba el estómago. ¿Cuándo le llegaría ese ascenso mil veces prometido?, se preguntó echándole una mirada de reproche a Montano. Ya había recogido sus cosas cuando oyó un grito:

—¡Díaz! ¡Urgente a mi oficina!

Ana recorrió los metros que la separaban del trono de su jefe. Apenas visible tras una humareda de cigarrillo, él la observó con ese dejo de deseo que ella tanto detestaba, y dijo:

—Murió Horacio Quiroga. Me lo acaba de informar una enfermera del Hospital de Clínicas. Ningún periodista lo sabrá hasta mañana a la mañana. —Revisó su reloj de pulsera, aplastó el cigarrillo contra el cenicero, y siguió diciendo—: Vos lo conociste, ¿me equivoco?

Ana se aferró al respaldo de una silla. Comenzaba a balbucear un sí, cuando el jefe la interrumpió:

—Ya mismo ordeno que paren las rotativas. Tenés treinta minutos para escribir una nota. La pongo mañana en tapa y le pasamos el trapo a los demás diarios.

—¿Prefiere una necrológica, señor? ¿O mejor una nota sobr…?

—¿Para qué te pago, Díaz? ¡Andá y hacé tu trabajo, que Quiroga acaba de morir! Estaba internado hace meses por un cáncer y se suicidó tomándose un frasco de cianuro.

—Se… ¿se suicidó?

—¿Por qué esa cara? ¿Te vas a poner a llorar acaso? Escribime ya mismo cuatro columnas.

Ella comenzaba a alejarse cuando Montano la retuvo con otro grito.

—Con esta nota te estás jugando tu ascenso. Andá, te quedan veintinueve minutos.

Ana se derrumbó ante su escritorio. Que su ascenso dependa de escribir sobre la muerte de Quiroga le pareció una jugada macabra del destino. Revolvió el fondo de un cajón hasta encontrar su ejemplar de Cuentos de amor de locura y de muerte. Revisó las primeras páginas, y releyó la dedicatoria: “Para mi Ana, sol entre tanta bruma. Confitería La Ideal, octubre 1927”. ¿Cómo es posible?, pensó acariciando los trazos de tinta, ya pasaron diez años. Mientras deslizaba una hoja en su Remington, hizo memoria y recordó aquella noche. La biblioteca de la calle Viamonte rebasaba de lectores, escritores y periodistas, nadie quería perderse la presentación de Los desterrados. Imposible saber por qué una chica tan joven e inexperta fue la enviada del diario para cubrir uno de los acontecimientos literarios del año. Aferrada a su anotador, Ana se inmiscuyó en un hueco libre a un costado del salón. En la primera fila conversaban Baldomero Fernández Moreno, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Arturo Capdevila y Benito Lynch.

Ana se impactó ante la entrada de Quiroga: su rostro anguloso, prolongado en una tupida barba entrecana, parecía cincelado en bronce. Ante el reverencial silencio del auditorio, se sentó frente al micrófono y soltó un saludo seco. Su exposición se limitó a un breve agradecimiento y a leer algunos párrafos de un cuento, después firmó una veintena de ejemplares y se retiró entre un aplauso estruendoso. Ana se deslizó entre la multitud hasta alcanzar la puerta trasera por la que se había retirado Quiroga. Un empleado de la biblioteca le impidió el paso. Ella le mostró su carnet de periodista de La Nación y mintió que tenía una entrevista acordada con el señor Horacio Quiroga. El hombre dudó, pero tras revisar el carnet soltó un bufido y la dejó pasar. Ana atravesó un pasillo que la condujo a una puerta entornada, avanzó un paso más, y alcanzó a verlo de espaldas, sentado ante un espejo. Poco quedaba del mito de las letras que minutos atrás había encandilado al auditorio. Aquel era un viejo actor derrumbado en su camarín tras otra función de rutina. Ana golpeó la puerta.

—Adelante.

El impacto fue instantáneo. Diez minutos más tarde Quiroga evitó a la horda de seguidores que lo aguardaban a la salida de la biblioteca, y escapó por una salida lateral aferrado al brazo de la chica. Al amparo de una Buenos Aires que anochecía, le confesó su derrota, su hartazgo ante tanta vida desbarrancada en una pendiente de tragedia. Después de unos tragos en la barra de La Ideal, Quiroga se arrepintió de sus confesiones: su interlocutora no solo era una desconocida, también era periodista del diario más leído de Argentina.

—No me traiciones, te lo suplico.

Ella jamás olvidaría ese momento: el prócer de la literatura rioplatense rogándole a una chica recién salida de la adolescencia. Se limitó a negar con la cabeza, y le pidió que le dedicara su ejemplar de Cuentos de amor de locura y de muerte. Él así lo hizo. Después le acarició apenas la mano y la invitó a salir, vamos, acá el aire está pesado.

Tras mucho andar se detuvieron ante la entrada de un viejo edificio custodiado por árboles añosos de la calle Agüero.

—Vivo en el tercer piso. ¿Querés subir?

Ana dijo que sí, deseaba poder abrazar a ese hombre quebrado, traspasarle algo de su vitalidad y entusiasmo, tal vez incluso tamb…

—¡Díaz! —El grito la arrancó de sus pensamientos—. ¡Te quedan veinte minutos, Díaz! ¡Y esa hoja sigue en blanco! Tengo a las rotativas detenidas a la espera de tus cuatro columnas.

Ana comenzó a teclear. Hubiese querido contar su historia con Quiroga tal cual la recordaba, volcar al papel la ruina de aquel hombre atormentado, pero sabía que jamás le publicarían algo así. Le llevó un cuarto de hora redactar un artículo rutinario y aséptico que describía la pérdida que representaba para las letras latinoamericanas la muerte del autor que narró la incapacidad del hombre moderno para enfrentar a una naturaleza trágica y monstruosa.

—Buen trabajo —decretó Montano minutos después—. Llevala ahora mismo a Imprenta.

Ana se puso el piloto, guardó en su cartera el ejemplar dedicado, y corrió escaleras abajo.

—¿Cómo van sus cosas, piba? —le preguntó Gómez, el Jefe de Imprenta.

Después de entregarle su nota, le contó a Gómez la orden de Montano de escribir algo urgente ante la primicia de la muerte de Quiroga, y también su promesa de otorgarle el ascenso.

—¿Ascenso a qué cargo? —preguntó Gómez mientras seleccionaba los moldes de las letras.

—Redactora Sub-Jefe —susurró ella con vergüenza—. Me van a venir bien esos pesos extras, necesito mudarme.

Al advertir que el otro reprimía una mueca contrariada, Ana le preguntó si había algún problema con su nota.

—No, piba. El problema es con tu ascenso. Ese cargo ya está dado, ¿no sabías? Montano se lo dio la semana pasada a Manrique. Ernesto asume apenas vuelva de sus vacaciones.

Ana estrujó el cuero de su cartera, retrocedió hasta chocar con una columna de resmas de papel.

—¿Te habías ilusionado, piba? Olvidate, vas a tener que esperar a que Manrique se jubile para que te asciendan.

A las palabras de Gómez se acopló el eco de la voz de Montano prometiéndole el ascenso una y otra vez, y el crujir de la cama de la pocilga que compartía con su esposo. Y de pronto la urgente necesidad de huir de aquel sótano inmundo. Ana le arrancó la nota a Gómez y huyó escaleras arriba. Deseó volver a la redacción para insultar a su jefe, pero corrió a la puerta de salida del diario. En la calle la recibió una garúa filosa.

¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Comenzó a andar en plena medianoche, cruzó una desierta avenida Alem y siguió adelante. Algo la impulsó a llegar a la biblioteca donde diez años atrás se había presentado Los desterrados. Y entonces, como si el tiempo pudiese extinguirse, imaginó a Quiroga tomándola otra vez de un brazo, y ambos evitando a la multitud de lectores. Ana emprendió el mismo trayecto de aquella noche, recién se detuvo ante la puerta de entrada del edificio de árboles añosos. Y el recuerdo de la voz del mito vencido, que la invita a subir a su departamento del tercer piso. Y ella que acepta, y él que se arrepiente de sus palabras, retrocede y dice:

—No, perdoname. No puedo hacerte pasar.

—¿Por qué?

—Porque estoy maldito. Lo que toco se destruye, se pudre y se muere. Mejor alejate de mí.

A Ana la envolvió un remolino de lluvia helada. Se ajustó las solapas del piloto. ¿Qué hacía allí sola en medio de la noche? Se reclamó haber aceptado esa respuesta con mansedumbre. Debió haberle insistido, debió haber tenido el coraje de… La asustó una sombra, la puerta del edificio se abrió y un muchacho que salía a la calle le preguntó si quería pasar. Ana dudó un instante, murmuró que sí, y entró. En la soledad de un palier en penumbras se preguntó cómo había llegado hasta ahí. Y la voz de Quiroga, cristalina en sus oídos, que la invita a subir. Ana tomó las escaleras y se detuvo ante la puerta del tercer piso. Su respiración silbaba en la quietud del edificio. Apoyó su frente contra la puerta, imaginó el departamento al otro lado. Se sentó, se ovilló en sí misma con el mentón pegado a las rodillas. No podía dejar de temblar: allí dentro hacía aún más frío que en la calle. De pronto imaginó a Montano furioso ante la impertinencia de su empleadita, y supo que ya jamás podría volver a su trabajo del diario, y también comprendió que tampoco regresaría junto al cerdo de su esposo.

Ya no tenía dónde ir. En una hora se había vuelto una huérfana, una vagabunda a la deriva. Sí, a la deriva, ¿cuántas veces había leído ese cuento? Pero solo entonces entendió que el fatal protagonista que atravesaba el río tendido en una canoa no era otro más que ella misma. Ana abrió su cartera, acarició su ejemplar de Cuentos de amor de locura y de muerte, deseó poder releer “Al la deriva” por última vez. Una bola de papel rodó al suelo: las cuatro columnas que debían conducirla al ascenso. La alisó con delicadeza, y la deslizó bajo el marco de la puerta.

—Soy yo, Horacio —murmuró entre lágrimas—. Te necesito. Dejame pasar, por favor.

Abrió Cuentos de amor… en busca de ese primer relato, pero la oscuridad le impidió leer siquiera una línea. No importaba. Apretó el libro abierto contra su pecho, el piloto mojado humedeció las páginas. Entonces Ana se dejó caer aún más, su mejilla de cara al suelo. Abrime la puerta, Horacio. Abrime, por favor, que no tengo dónde ir. Y se vio a sí misma tendida sobre la canoa que navega entre precipicios de agua fangosa. Hasta creyó escuchar a los maderos húmedos de la canoa crujiendo bajo su cuerpo. A su alrededor el paisaje es agresivo, y reina en él un helado silencio de muerte. Ana se preguntó dónde la conducía aquel río. A los brazos de Horacio, se respondió en un susurro lloroso, a sus cuentos, a su amor a su locura y a su muerte. Se dejó llevar por la corriente y se aferró al libro como quien se sostiene de una última tabla. Para mi Ana, sol entre tanta bruma. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni el frío ni la soledad ni el llanto. No me abandones, Horacio, te lo suplico. Y la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. Abrime, te lo ruego, dejame entrar que estoy sola y aterrada. Y al fin Ana y Quiroga fueron lo mismo y se volvieron uno. Ellos dos, fundidos en un desamparo húmedo de río, lágrimas y lluvia.

=========================================================================

Leer más...

El libro de los americanos sin nombre - Cristina Henríquez

Dos familias inmigrantes en Estados Unidos, la indiferencia por sus necesidades y el maltrato por parte de los norteamericanos

Seguir leyendo

Carlos Skliar: "Pienso en la ficción como una necesidad humana"

Skliar plantea preocupaciones sobre la educación y la necesidad de generar espacios donde los niños puedan ser libres y disfrutar del ocio

Seguir leyendo

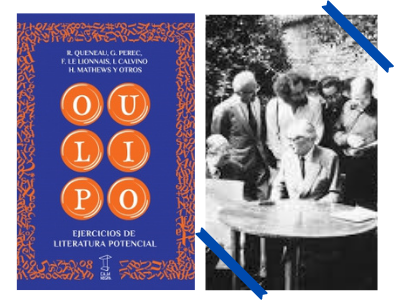

Las influencias tardías y Oulipo

Oulipo, un grupo de experimentación literaria, que sigue, años después, influyendo en los nuevos escritores

Seguir leyendo