El gusto de asustarnos. Toma III. ¿Me escuchas, Valdemar?

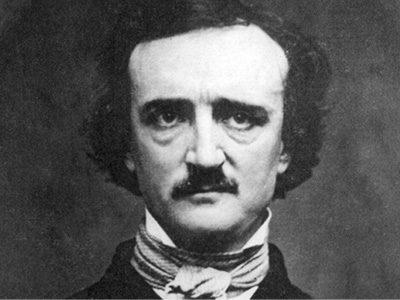

Cuando hablamos de historias de miedo Edgar Allan Poe es uno de los primeros autores que se nos vienen a la cabeza. En esta tercera entrega de “El gusto de asustarnos” Pablo Martínez Burkett nos habla sobre este extraordinario escritor norteamericano quien fue, a su vez, un personaje controvertido.

Todos nos sabemos una de Poe, aunque ignoremos la autoría. Sus memes pululan en las redes y sirven para casi todo (como el que ilustra, más abajo, esta nota). Porque además de uno de los más eminentes escritores del género, el tipo era todo un personaje: cabrón; engreído; inteligente muy por encima de la media; pobre de solemnidad, pero con maneras de conde en el exilio; borrachín, jugador y pendenciero; corrosivo de lengua larga, mitómano por no decir mentiroso; peleado a muerte con su padre adoptivo y hostigado por la muerte temprana de todos sus afectos. Podríamos decir que Poe estaba peleado a muerte con la vida. Y que toda esa circunstancia angustiosa se reflejó en su arte, un arte que le valió, en definitiva, vencer a la muerte.

Traemos la tercera entrega de El gusto de asustarnos y aquí vamos otra vez con ese perverso placer de asustarnos a repetición leyendo los autores más destacados de esta rama de la literatura. Si ustedes se acuerdan, en la primera nota con la que abríamos esta serie, les proponía analizar el gusto que nos acompaña desde la época de las cavernas: el placer de sentir miedo por un relato de terror (pueden leer la nota acá). Precisamente ese aspecto, el miedo provocado, es la emoción que define el género. Cuando vamos al cine, decimos que vamos a ver “una de tiros” pero cuando vamos a ver “una de miedo” o leemos una novela de terror, el énfasis no está en la acción sino en la emoción que causa.

En la segunda entrega (pueden leer la nota acá) empezamos a profundizar un poco y repasamos de forma muy sumaria la novela gótica, génesis indispensable para entender el género y todo lo que vendría después: ese ambiente opresivo de castillos, catacumbas, cementerios, páramos malditos por donde hacen de las suyas criaturas espeluznantes que arrastran cadenas, se pasean, pomposos, en los pasillos de la mansión embrujada o aún peor; se demoran en una yugular palpitante. ¿Qué sería de nuestros miedos sin el gótico?

Para abrir este capítulo del gusto de asustarnos déjenme, por favor, que comparta con ustedes algunos de los recuerdos más aterradores de mi niñez.

Uno de ellos, sin dudas, es la evocación de un atribulado Ray Milland que descubre que todos los ingeniosos mecanismos que diseñó para eludir la catalepsia… no funcionan y su peor pesadilla se hizo realidad porque está sepultado vivo. Otro recuerdo, ¡ay, sí!, es el eco de la engolada voz de Narciso Ibáñez Menta repitiendo: “¿Me escuchas, Valdemar, me escuchas?”. También debo mencionar la imagen del niño que fui, diccionario de francés-español en mano, traduciendo una frase que luego se me volvió un mantra: “A quien no le queda más que un momento de vida, ya no le hace falta disimular nada”. ¿Y quieren algo más estremecedor que este recuerdo de los trece años? Con mi hermano Andrés estábamos de visita en Buenos Aires y nos fuimos a pasear por el Cementerio de la Recoleta. Cosa de chicos (un poco raritos, lo admito), vimos un mausoleo abierto y se nos puso que era la tumba de Ligeia (léase con voz ominosa). Y no tuvimos mejor idea que meternos y empezar a bajar la escalerita estrecha. Todavía nos dura el susto que nos causó un gato negro que salió detrás de un balde y nos pasó entre medio de las piernas escalera arriba (ya sé, si hay en la sala algún profesional de la salud mental va a diagnosticar un severo caso de folie à deux. Pero no se preocupen, tengo anécdotas aún más salvajes, como las noches estivales jugando a las escondidas en el cementerio de Valle Hermoso). Pero volviendo a mis recuerdos y para no aburrir con la enumeración, cierro con la memoria del muchachito que dio el examen de su último año en la academia de inglés con una interpretación de “The cask of amontillado” que horrorizó a condiscípulos y docentes. Palabra de honor.

Ese mismo muchachito, ya adulto, se quiso comprar exactamente el mismo, el mismo libro donde leyó por primera vez a Poe. Sí, claro, no hace falta ser muy perspicaz para saber que todas las anécdotas del párrafo precedente hablan de Poe y de sus cuentos: “El entierro prematuro”; “Manuscrito hallado en una botella”; “Ligeia”, “El gato negro”, “El extraño caso del señor Valdemar” y “El tonel de amontillado”, todos relatos que están en “Narraciones extraordinarias”, el libro N° 5 de la Biblioteca Popular Salvat que fue el que les digo que me compré con uno de mis primeros sueldos cuando me vine a vivir a Buenos Aires y empecé a armar mi biblioteca.

Edgar Allan Poe no es Homero, Shakespeare o Cervantes, pero es muy extraño que alguien no lo haya sentido nombrar o aún, por más que no pueda identificar al autor, que no conozca alguno de sus cuentos o poemas más famosos. Porque merecidamente, nuestro amigo Eddie se ganó un sitio de privilegio en la literatura universal a fuerza de composiciones originalísimas, derroche de ingenio, pulso narrativo y ritmo compositivo. Y tanto más: ha dado origen a este sobrentendido de que todos los escritores de terror tuvimos una infancia abusiva, un crecimiento tortuoso y una vida miserable. En lo que a mi me toca, lamento desilusionarlos, pero fui un nenito muy feliz, el mayor de cuatro hermanos muy unidos y amigos entre sí, con unos padres amorosos y dedicados. El único pecado que se le puede endilgar a mis padres es que me hayan convertido en un fetichista del libro, enviciado con la lectura.

Abordar la biografía de Poe excedería en mucho el marco de esta colaboración, pero tampoco nos preocupa porque quien se sienta interesado tiene a su alcance múltiples recursos on line. Simplemente diremos que nació en Boston, en 1809, un año antes de la Revolución de Mayo y murió en 1849, un año antes del fallecimiento de José de San Martín. Que quedó huérfano apenas de tres años y fue recogido por un matrimonio acaudalado pero generoso, los Allan (muy querido por la señora Allan y muy repudiado por el irascible señor Allan) y aunque le adicionaron el apellido familiar, tal como hoy lo conocemos, no lo adoptaron legalmente y así comenzamos a sumar sus traumas: nunca tuvo los derechos de hijo. Que estuvo pupilo en empinados colegios de Inglaterra frente a los que Hogwarts sería menos que un ranchito en el Delta del Paraná. Que de regreso a Estados Unidos fue a colegios en la aristocrática Richmond; que fue a la Universidad de Virginia donde empezó a derrapar para la bebida y el juego, pasatiempo por el que contrajo cuantiosas deudas (ámbito de agrias peleas con el señor Allan) y por el que, en definitiva, tuvo que abandonar los estudios. Muerto de hambre y sin oficio se enlistó en el ejército y más tarde entró en la academia militar de West Point de donde fue expulsado tras una corte marcial. Aunque ya había editado dos libros de poemas no habían tenido mucho éxito de modo que, nuevamente desempleado, se vio precisado a sumergirse en tareas de editor y redactor donde hizo derroche de su maledicencia como crítico literario. Y después, bueno, se casa con su prima de 13 años (sí, más que menor de edad) quien muere de tuberculosis a los 27 y nuestro amigo sigue derrapando y produciendo sus memorables páginas hasta que lo encuentran delirando por las calles de Baltimore, donde muere de congestión cerebral (elegante manera de decir que era alcohólico). No obstante, y como bien dice Borges: “Edgar Allan Poe es más visible ahora que cualquiera de las páginas que compuso y aún más que la suma de esas páginas”.

Justamente, y más allá de las vicisitudes de su derrotero vital, vamos a tratar de enfatizar algunas notas distintivas que resultaron una definitiva influencia en su escritura.

Su padre natural lo abandonó, su madre se murió cuando apenas tenía tres años. Fue recogido pero nunca adoptado. Vivió de ciudad en ciudad, de país en país, de mudanza en mudanza, gran parte del tiempo como alumno pupilo. Con su padre adoptivo tuvo las peores rabietas pero aunque el señor Allan no era lo que se pueda decir un padre amoroso, las más de las veces tenía razón por la conducta disipada de su indócil hijo. Esta circunstancia lo convirtió en un hombre con un fuerte desarraigo y con una carencia afectiva evidente.

Poe tampoco es que fuera un muchacho fácil de arrear. Con un orgullo a toda prueba, se creía superior a todos, por la posición privilegiada de sus padres adoptivos y la educación que había recibido. Piénsese que si aún hoy en las películas americanas es un lugar común retratar el esfuerzo que significa mandar un hijo a la universidad, en la primera mitad del Siglo XIX tener un heredero en la universidad era tanto más privilegiado. El paso por los más rancios colegios ingleses, cuyas sedes eran castillos, abadías y construcciones góticas, contribuyó no sólo a fomentar su presunción de aristocracia sino que, además, fue pieza fundamental para escenificar los paisajes y entornos donde se desarrollan sus historias.

Nuestro amigo era una desgracia. Desordenado, inconstante, no duraba en colegios, universidades, trabajos ni ciudades y siempre lo terminaban echando a las patadas. Entregado al juego y a la bebida, vivía endeudado y era muy mal perdedor. Esta constante decadencia se puede apreciar en la atmósfera de muchas de sus obras.

Y más allá de que le tocó nacer en una época sin antibióticos y con una expectativa de vida de 60 años, la horrible y temprana muerte de todas las mujeres que amó y lo amaron oficiaron como un imán para la locura por el alcohol y otras sustancias. Desde Eleonora, Morella, Berenice, Ligeia; pasando por la Lenore de “El Cuervo” hasta la dulce Annabel Lee de su último poema, Poe se abismó, una y otra vez, en plasmar esta repetida desgracia de las mujeres que significaron algo para su tortuoso corazón.

En esta ocasión no voy a referirme al Poe poeta, pero ya que nombré a una de sus composiciones más célebres le pido que se haga un favor: busquen en las plataformas de video el poema “The Raven” narrado por Vincent Price. No importa que no sepa una palabra de inglés. Simplemente escuchen el ritmo, la cadencia, la sublime musicalidad de la rima: ¡ese es el más genial Poe! Sin embargo, esta cualidad superlativa suscitó no pocos enconos entre sus contemporáneos. El poeta Ralph Waldo Emerson se esforzó en la descalificación al tacharlo como “the jingle man” (algo así como “el hombre cascabelito”) y Walt Whitman no fue menos inhóspito a la hora de rasparlo. No es de extrañar que en plena era victoriana, tanto la vida personal de Poe como los temas de sus composiciones fueran considerados la obra de un amoral, un buen discípulo del diablo.

Dicho esto, vamos a considerar ahora la obra narrativa o en todo caso, un recorte de su obra narrativa enfocada en la muerte (si puede, consígase los “Cuentos completos” de Edgar Allan Poe traducidos por nuestro Julio Cortázar: no hay traducción que la iguale). No se nos escapa que, conforme lo que dice el propio Poe en “La filosofía de la composición”, que destroza la magia creadora de “El Cuervo”, antes que inspirado autor, prefiere presentarse como un matemático que usa fórmulas y recetas infalibles para producir mercancías en un tren de ensamblado. Debería creerle, lo sé. Pero prefiero imaginar que escribió esa y otras piezas ensayísticas para embravecer a sus muchos críticos. A mí ni el mismo Edgar Allan me saca la idea de que era un hechicero capaz de encantar las palabras. Me siento tan tributario de su obra que aún hoy en día, todos mis cuentos, siempre, llevan un epígrafe “a la manera de Poe”.

A Poe lo agita la muerte como a todos los mortales pero un poquito más. Bueno, mucho más. Es claro que la aborrece por sus tempranas pérdidas como es claro, también, que siente un morboso deleite por nuestra infatigable compañera de viaje. En este sentido, podríamos decir que aborda la cuestión desde una triple perspectiva: en algunos casos, se hunde en el goce del triunfo de la muerte que, con su democrática destreza, nos siega a todos por igual. En otros, se ocupa (o preocupa) de lo que pueda suceder en el Más Allá y, eventualmente, el efecto en la persona amada. Y para concluir, ya en el colmo de la enajenación, se dedica a levantar la losa de la tumba. Como era de esperar, nada de lo que encuentra contribuye a morigerar la locura.

Como ejemplo de los primeros, el insensible triunfo de la muerte, anotemos “La máscara de la muerte roja” y “La sombra”, dos muestras de como la peste se encarga de emparejar a ricos y pobres, inteligentes o burros. En el caso del destino ulterior que nos aguarda tras el abrazo final podemos mencionar a mi amado “La verdad sobre el caso del señor Valdemar” y también “Metzengerstein”, “Morella”, “Ligeia” o “Manuscrito hallado en una botella”. En cuanto a meterse con lo que sucede en la tumba, tenemos “La caída de la Casa Usher” y otro de mis favoritos, “El entierro prematuro”.

Hay otros cuentos donde hay un abordaje lateral de la muerte, porque el aparente énfasis está puesto en algún ser querido, por supuesto fallecido. Y así tenemos cuentos como “Eleonora”, “El retrato oval”, “La cita” y el sorpresivo “La caja oblonga”.

Esta nota no estaría completa si no intentáramos agrupar sumariamente otros cuentos famosos de Poe. Así, tenemos aquellos donde podríamos decir que el terror es la emoción excluyente, como “Un descenso al Maelström” y el brillante “El pozo y el péndulo” y otros donde se esboza una suerte de filosofía o ética del mal, como en “El demonio de la perversidad”, “El tonel de amontillado”, “Corazón delator” (no, no era una canción de Soda Stereo…), “Berenice” o “El gato negro”. Y finalmente, tenemos aquellos relatos que han erigido a Poe en el “inventor” del cuento policial, con el famoso chevallier Auguste Dupin y que darían para un capítulo especial. Me refiero a los muy celebrados “Los crímenes de la calle Morgue”, “La carta robada”, “El misterio de Marie Rogêt” y “El escarabajo de oro”.

Podría escribir horas y horas sobre Edgar Allan Poe. Pero no es el propósito de esta nota. Lo que si puedo es invitarlos a que lean y lean a mi torturado amigo a partir de la semilla que espero haber plantado en esta charla de hoy. Pero déjenme cerrar con un poema de Borges tomado del libro “El otro, el mismo” (1964) que recoge de modo mucho más admirable todo lo que intenté contar hasta aquí:

Edgar Allan Poe

| Pompas del mármol, negra anatomía |

| que ultrajan los gusanos sepulcrales, |

| del triunfo de la muerte los glaciales |

| símbolos congregó. No los temía. |

| Temía la otra sombra, la amorosa, |

| las comunes venturas de la gente; |

| no lo cegó el metal resplandeciente |

| ni el mármol sepulcral sino la rosa. |

| Como del otro lado del espejo |

| se entregó solitario a su complejo |

| destino de inventor de pesadillas. |

| Quizá, del otro lado de la muerte, |

| siga erigiendo solitario y fuerte |

| espléndidas y atroces maravillas. |

=========================================================================

Pablo Martínez Burkett.Pablo Martínez Burkett (Santa Fe, Argentina, 1965) Escritor por vocación y abogado de profesión. Desde 1990 vive en Buenos Aires. Profesor de posgrado enseña Derecho en universidades locales y de Hispanoamérica. Cultiva el fantástico rioplatense con predominio del terror y la ciencia ficción oscura. Tiene más de una docena de premios en concursos. Ha sido publicados en las principales revistas que cultivan el género a ambas márgenes del Atlántico. Escribió para programas de radio, ha participado en numerosas antologías y ha sido traducido al inglés, francés, italiano, portugués y rumano. Ofició de jurado en unos cuantos concursos. Le apasiona traducir y lo hizo con regularidad para Axxón. Sus libros de relatos son: Forjador de penumbras, que mereció el 1er. Premio Mundos en Tinieblas (Galmort, 2011 y Eriginal Books, 2014), Los ojos de la divinidad, que mereció el Fondo Metropolitano de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Muerde Muertos, 2013) y Mondo Cane (Muerde Muertos, 2016). Está terminando de escribir un folletín por entregas, una novela y un par de libros de cuentos. Notas de Pablo